- 信息時(shí)間:2021-07-20 14:08

- 瀏覽次數(shù):

歷史是最好的教科書,檔案是歷史的記載者!為慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年,由江蘇省檔案館與江蘇省廣播電視總臺(tái)聯(lián)合制作的25集短視頻《紅色珍檔》正在播出。

蘇北抗日根據(jù)地文化

1940年10月

陳毅在海安主持召開

"文化人座談會(huì)"

拉開了蘇北抗日根據(jù)地

文化運(yùn)動(dòng)的序幕

此時(shí),根據(jù)地剛剛開辟,面臨著同日偽頑進(jìn)行緊張、頻繁、尖銳的軍事斗爭(zhēng)和政治斗爭(zhēng)的局面。在這樣的情況下,為什么根據(jù)地要傾注極大熱情,發(fā)動(dòng)一場(chǎng)群眾性的文化運(yùn)動(dòng)呢?

江蘇省檔案館檔案資源開發(fā)處副處長(zhǎng) 朱芳芳:一個(gè)重要的原因是想用文化啟發(fā)群眾,使他們自覺投身抗戰(zhàn)和根據(jù)地建設(shè),起到了發(fā)動(dòng)群眾,打開抗戰(zhàn)局面的重要作用。

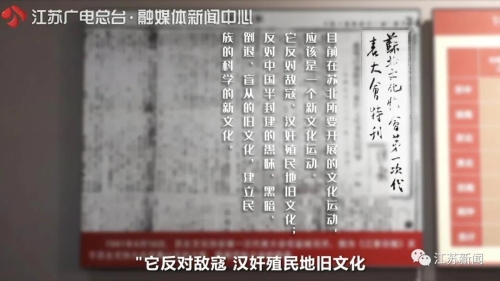

1941年,劉少奇在蘇北文協(xié)成立大會(huì)上,對(duì)蘇北抗日根據(jù)地文化的性質(zhì)進(jìn)行了詳細(xì)闡述。

他說(shuō):"目前在蘇北所要開展的文化運(yùn)動(dòng),應(yīng)該是一個(gè)新文化運(yùn)動(dòng)。""它反對(duì)敵寇、漢奸殖民地舊文化;反對(duì)中國(guó)半封建的愚味、黑暗、倒退、盲從的舊文化,建立民族的科學(xué)的新文化。"

在劉少奇、陳毅的動(dòng)員和號(hào)召下,先后抵達(dá)蘇北的新四軍戰(zhàn)地服務(wù)團(tuán)、抗敵劇團(tuán),以及一批知名文化人和文化工作者成為傳播蘇北根據(jù)地文化的先行隊(duì)和先鋒戰(zhàn)士。

便于傳唱的抗戰(zhàn)歌曲,成為根據(jù)地最早普及的一種文藝形式。“黃橋燒餅黃又黃哎,黃黃燒餅慰勞忙......”在打開華中抗戰(zhàn)新局面的黃橋戰(zhàn)役期間,一首《黃橋燒餅歌》誕生了。

當(dāng)時(shí),黃橋家家戶戶趕制當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)"黃橋燒餅",用車推擔(dān)挑送往前線,還組織擔(dān)架隊(duì)搶運(yùn)傷員,為取得戰(zhàn)役的勝利發(fā)揮了重要作用。

這首由新四軍蘇北指揮部戰(zhàn)地服務(wù)團(tuán)劇團(tuán)主任李增援作詞、章枚作曲的《黃橋燒餅歌》傳唱大江南北,鼓舞了無(wú)數(shù)抗日軍民。

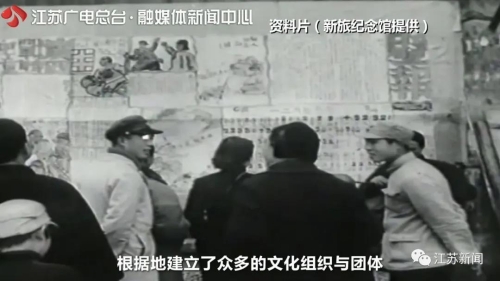

戰(zhàn)地服務(wù)團(tuán)隨軍轉(zhuǎn)戰(zhàn),他們的活動(dòng)像一塊磁鐵,吸引了來(lái)自四面八方的進(jìn)步文化人、愛國(guó)青年、抗日志士,地方上的抗日文化團(tuán)體也逐漸成長(zhǎng)起來(lái),根據(jù)地建立了眾多的文化組織與團(tuán)體,詩(shī)歌、戲劇、音樂(lè)、美術(shù)、報(bào)紙刊物、宣傳標(biāo)語(yǔ)……形式多樣的文化作品紛紛涌現(xiàn)。軍民逐漸被吸引,參加到文化活動(dòng)中來(lái)。

到1941年5月,蘇北抗日根據(jù)地主要城鎮(zhèn)出現(xiàn)了轟轟烈烈的文化活動(dòng)高潮,各文化部門舉辦木刻、美術(shù)、自然科學(xué)、報(bào)紙等多種展覽。

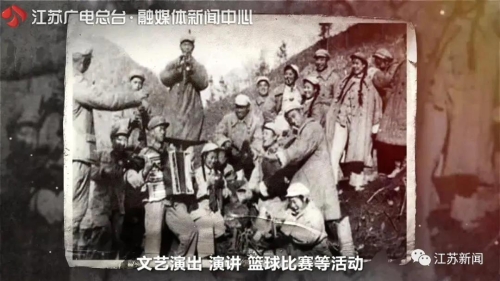

魯藝華中分院、抗大五分校和鹽城的一些中小學(xué)舉行大規(guī)模的文藝演出、演講、籃球比賽等活動(dòng)。

中共鹽城市委黨校(鹽城新四軍干部學(xué)院)黨性教育研究室副主任 陳蓉:當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姼械椒浅P迈r,這一時(shí)期,在蘇北文化界也開始熱烈地討論大眾化的問(wèn)題,很多文化工作者開始走向農(nóng)村,創(chuàng)作農(nóng)民歡迎的新作品,大量的大眾化讀物開始出現(xiàn)。

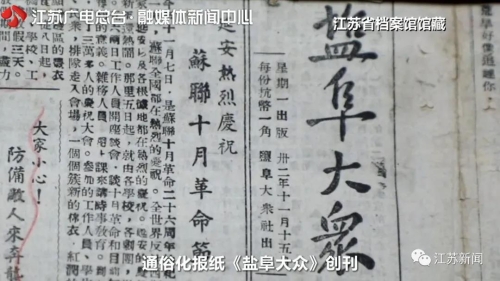

1943年4月,以廣大工農(nóng)群眾為主要對(duì)象的通俗化報(bào)紙《鹽阜大眾》創(chuàng)刊,它與《淮海大眾》一起成為蘇北工農(nóng)兵創(chuàng)作的園地。

阜寧縣文工團(tuán)率先將蘇北流行的地方戲淮劇,搬上宣傳抗日的文藝舞臺(tái)。

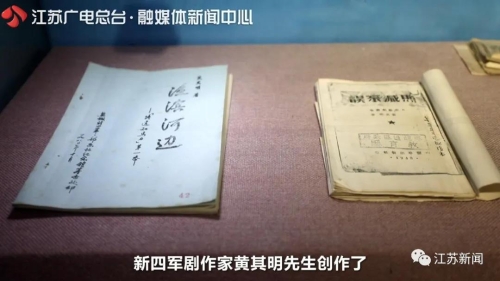

江蘇淮劇博物館副館長(zhǎng) 副研究館員 徐寧:經(jīng)過(guò)改革的淮劇,以新的內(nèi)容出現(xiàn)在舞臺(tái)上,得到了老百姓的喜歡和支持,新四軍劇作家黃其明先生創(chuàng)作了《照減不誤》 《路遙知馬力》和最有影響力的《漁濱河邊》,《漁濱河邊》是以抗日群眾同敵人、土匪斗爭(zhēng)的故事內(nèi)容編寫的現(xiàn)代淮劇。

文化工作者們打起背包,深入連隊(duì)、鄉(xiāng)村,用昂揚(yáng)的歌聲、喜聞樂(lè)見的地方戲、朗朗上口的墻頭詩(shī)等多種方式,揭露日偽軍暴行,宣傳革命思想,為勝利鼓掌,為根據(jù)地建設(shè)成就歡呼,起到了鼓舞士氣,凝聚民心,激發(fā)愛國(guó)與革命熱情,乃至瓦解敵人的巨大作用。

在淮安市新安小學(xué)校園內(nèi)的新安旅行團(tuán)歷史紀(jì)念館里,一張張老照片,一件件歷史實(shí)物,生動(dòng)地講述了抗戰(zhàn)烽火中,新安旅行團(tuán)"一群小好漢,風(fēng)云五萬(wàn)里"的英勇事跡。

1935年10月10日,新安旅行團(tuán)從淮安出發(fā),踏上抗日救亡的征途。17年間,他們途經(jīng)全國(guó)22個(gè)省、市,行程5萬(wàn)余里,一路用放映電影、教唱抗日歌曲、手繪宣傳刊物等文藝"武器"播撒抗日種子。

1941年,新安旅行團(tuán)輾轉(zhuǎn)返回蘇北,被賦予"組織十萬(wàn)兒童"的重任。他們不負(fù)眾望,排練文藝節(jié)目,編輯少兒刊物,先后組織起18萬(wàn)名兒童團(tuán)員,這些活躍在根據(jù)地的兒童團(tuán),勞軍支前,站崗放哨,為抗戰(zhàn)勝利作出了不朽的貢獻(xiàn)。

蘇北抗日根據(jù)地多種形式謳歌抗戰(zhàn)、鼓舞抗戰(zhàn)的新文化運(yùn)動(dòng),在歷史上留下了濃墨重彩的光輝印記。

在這里,文化及其所屬的各種藝術(shù)躍身為人民革命事業(yè)的一翼,不僅提高了人民群眾的素質(zhì),而且猶如一股催化劑,激發(fā)出強(qiáng)大的抗日救亡能量,成為促進(jìn)抗戰(zhàn)勝利的有效工具。

在蘇北抗日根據(jù)地文化中,那種堅(jiān)持文藝為抗戰(zhàn)現(xiàn)實(shí)服務(wù)的指導(dǎo)思想;文化工作者深入群眾、深入生活、深入斗爭(zhēng)第一線的創(chuàng)作道路;以文化為武器,頌揚(yáng)愛國(guó)主義、革命英雄主義和啟發(fā)、鼓舞群眾投身抗戰(zhàn)的偉大實(shí)踐,在今天,無(wú)不值得我們發(fā)揚(yáng)和借鑒。

銘記百年歷史

傳承紅色基因

《紅色珍檔》帶您重溫光輝歲月

汲取奮進(jìn)力量